糖質は生命活動を支える重要な栄養素であり、単糖・オリゴ糖・多糖に分類されます。単糖の種類だけでなく結合様式の違いによっても多様性が生じ、糖鎖は非常に複雑です。本記事では、単糖の定義やアルドース・ケトースの違い、代表的なグルコースや類縁体を解説し、糖の多様性と構造的特徴を体系的に整理します。

Contents

単糖、オリゴ糖、多糖 ~糖質の大分類~

単糖はあらゆる糖類の基本単位となるものです。炭素の数や水酸基のつく位置、ケト基を持つかホルミル基を持つかによって性質が異なり、単糖のバリエーションが発生します。オリゴ糖と多糖は単糖が脱水縮合して鎖状につながったものです。長さによって短めのものはオリゴ糖、より長いものは多糖と呼ばれています。糖でユニークな点は、糖は多数の水酸基を持つため、単糖同士の結合様式によってもバリエーションが発生する点にあります。つまり、糖のバリエーションは構成する単糖の種類だけでなく、そのつながり方によっても生まれるのです。

単糖の定義と分類

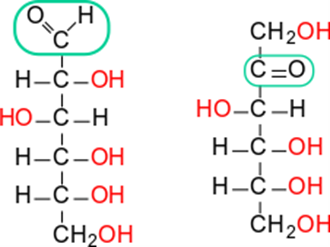

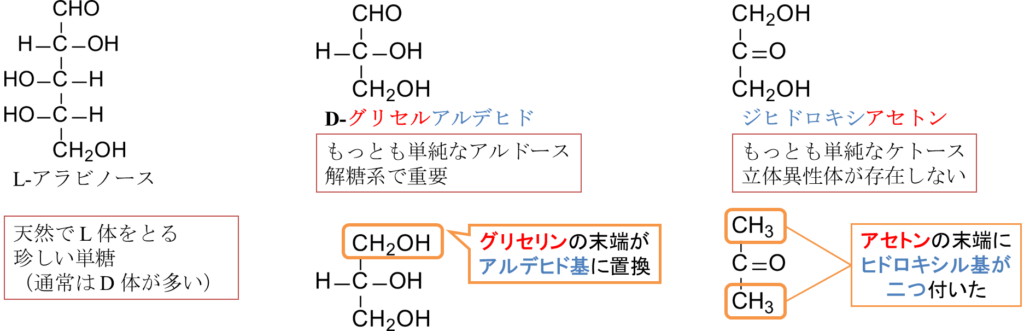

赤字:水酸基、緑枠:アルデヒド基又はケト基

単糖は糖鎖を含む様々な糖の基本単位です。したがって単糖の定義は糖を規定する定義ともいえる大事な概念です。単糖の定義は「ホルミル基 (-CHO基) 又は、ケト基 (C=O基) を持つ多価アルコール (いくつも水酸基を持つ)」というものです。この定義について詳細を説明します。図1を見てください。左側にホルミル基を持つ単糖(D-グルコース)の構造を示しています。このような単糖のことをアルドース(アルデヒド+オース、英語表記:aldose; aldehyde + –ose)といいます。緑で囲った部位がホルミル基です。 一方で、右側にはケト基を持つ単糖(D-フルクトース)を示しています。このような単糖はケトース(ケト+オース、英語表記:ketose; keto + –ose)といいます。緑で囲った部分がケト基です。このように、単糖はホルミル基かケト基のいずれかを有しています。さらに、どちらについても赤字で示した水酸基が多数ついていることがわかるかと思います。これが ”多価アルコール” ということです。蛇足かもしれませんが、アルドースやケトースのように語尾が “オース” とすることで糖を表すことが多いので覚えておくと便利です。例えば、グルコース、フルクトース、ラクトースなどです。

オリゴ糖 (oligosaccharide)

数分子~十数分子くらいの単糖が脱水縮合してできている分子を言います。比較的短く、そのため多くの場合は単純な鎖状の構造(直鎖状の構造)をとります。

多糖 (polysaccharide)

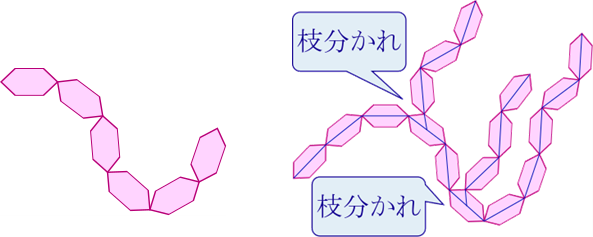

多数の単糖が脱水縮合してできている分子を言います。枝分かれなど複雑な構造をとる場合が多く、その結果、様々な物性を示します。

オリゴ糖は構造が単純で多糖は複雑な構造をとる

オリゴ糖と多糖のイメージを図2に示しています。オリゴ糖は左側のように比較的簡単な構造をとる場合が多く、多糖では右側のように枝分かれがあるなど複雑な構造をとる場合が多いです。

最も重要な糖、グルコースとグルコースに類似した糖

ここでは、よくある単糖について詳しく紹介していきます。いずれも生化学のみならず様々な分野で頻出する糖ばかりですので、よく覚えてください。

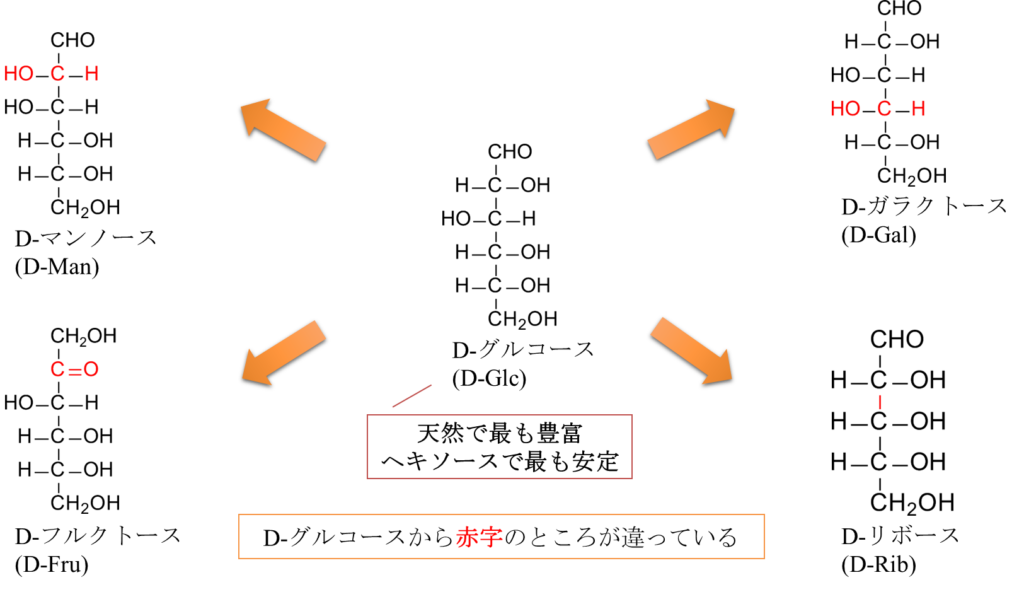

まず、基本は D-グルコース (D-glucose) です。D-グルコースはこの世で最も豊富に存在する糖です(例えばデンプンの構成糖、セルロースの構成糖などといえばピンとくるのではないでしょうか)。右の構造式を見てください。D-グルコースの水酸基は上と下にうまく分配されているのがわかると思います。このように酸素のような大きい原子やヒドロキシメチル基(-CH2OH)が互いに干渉しないように配置しているため D-グルコースは立体構造上、安定した構造をとることができます。D-グルコースは安定した構造を持つ糖だからこそ最も豊富に存在する糖となるのです。そして、D-グルコースと構造が似ているということはグルコースに次いで安定であるということです。ですので、よくある糖というのは D-グルコースに構造が似てきます。したがって D-グルコースを基準にどこが D-グルコースと違うかに注目すると覚えやすいのではないかと思います。

D-マンノース (D-mannose) は2番目の炭素の水酸基と水素がひっくり返っています。D-フルクトース (D-fructose) はアルデヒド基がCH2OHになって2番目の炭素がケト基になっています。D-ガラクトース (D-galactose) は 4 番目の炭素の水酸基と水素がひっくり返っています。D-リボース (D-ribose) はD-グルコースの3番目の炭素が丸々なくなっています。これらの単糖はよく見られる単糖です。どうでしょうか?グルコースの一部が変わっているだけというものが多くないでしょうか?

そのほかの特徴的な単糖

Dとか L などと書いていますが、今は立体構造を表す言葉なんだなくらいで理解しておいてください。今後、別記事で紹介しようと思います(詳しくはこちらを参照してください)。実は天然では D 体をとる単糖が多いのですが、アラビノース (arabinose) は珍しく L 体をとります。この点でアラビノースは特徴的ですので覚えておいてください。

グリセルアルデヒド (glyceraldehyde) は炭素3つのアルドースです。最も単純なアルドースでもあります。グリセリンの末端がアルデヒド基に置換していることからグリセリン (glycerol)+アルデヒド (aldehyde) =グリセルアルデヒドと見ると名前が覚えやすいと思います。この分子は誘導体が解糖系の重要な中間体として知られており、様々な代謝経路と解糖系の結節点となる分子でもあります。

ジヒドロキシアセトン (dihydroxyacetone) は炭素3つのケトースで、最も単純なケトースです。アセトンの末端に水酸基が二つ付いているのでジ(di: 二つの)ヒドロキシ(hydroxy: 水酸基がついた)アセトン (acetone) と見るとわかりやすいと思います。この分子も解糖系の中間体として知られています。

炭素の番号の付け方

番外編的になりますが、位置番号の付け方について書きたいと思います。有機化学の分野にはなりますが、今後もよく使うので覚えてくださいね。

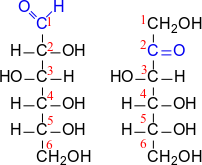

置換基の位置を説明するのに、”ケト基から一つ隣の~” みたいな説明ではイマイチよくわかりませんよね。ですので位置番号というものが考案されています。単糖に特化して位置番号の付け方を説明します。

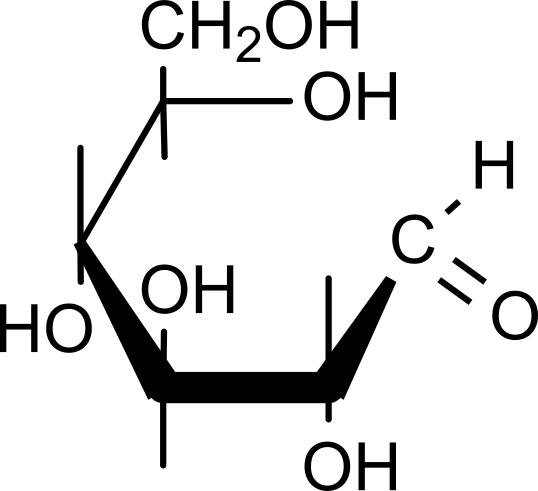

位置番号は上から順番に

鎖状構造を描く場合、必ずアルデヒド基又はケト基が上に来るように記載してください。そして、上の炭素から順番に番号を振っていきます。すると図のように番号が割り振れます。有機化学を履修した人はわかると思いますが、アルデヒド基やケト基は優先順位が高いのでこのような付け方になります。今後はこの番号を使って位置を指定します。例えば、グルコースの上から4番目の炭素なら “4 位の炭素”、フルクトースの 6 番目の炭素なら “6 位の炭素” といった具合です。

糖質は単糖・オリゴ糖・多糖に分類され、構成する単糖の種類や結合様式によって多様な構造と機能を示します。その中でもD-グルコースをはじめとする基本的な単糖の理解は、複雑な糖鎖や多糖の性質を学ぶ出発点です。基礎を確実に身につけることが、今後の糖質研究や生化学理解を深める上で不可欠といえるでしょう。

参考文献

- 島原健三 (1991). 概説 生物化学. 三共出版. pp. 5-34

- 2.Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Gregory J. Gatto Jr., Lubert Stryer著、入村達郎、岡山博人、清水孝雄、中野徹訳 (2018). ストライヤー生化学 第8版. 東京化学同人. pp. 290-313

- John McMurry著、伊東椒、児玉三明訳 (2000). マクマリー有機化学 第4版. 東京化学同人. pp. 439-470

- K. P. C. Vollhardt, N. E. Schore著、古賀憲司、野依良治、村橋俊一、大嶌幸一郎、小田嶋和徳、小松満男、戸部義人訳 (2020). ボルハルト・ショアー現代有機化学 第8版. 化学同人. pp. 1425-1486

関連記事

糖鎖の基本について

糖鎖の化学反応について

オリゴ糖・多糖について

解糖系について

- 解糖系(glycolysis)によって糖からエネルギーを取り出しATP を生成する

- 解糖系の各反応をエネルギー的観点から読み解く

- 解糖系で利用される糖はグルコースに限らない

- 解糖系の制御は三つの律速酵素に対する調節で行われる

TCA サイクルについて