ピルビン酸から合成されるロイシン、バリン、アラニン、イソロイシンの生合成経路には生体の巧妙さを見て取れます。これらの生合成経路にはアロステリック酵素に対する調節機構やアラニングルコース回路のような重要な経路も関連しています。本記事では生合成経路だけでなく関連する経路についてもわかりやすく解説します。

Contents

ピルビン酸から合成されるアミノ酸の生合成経路 概要

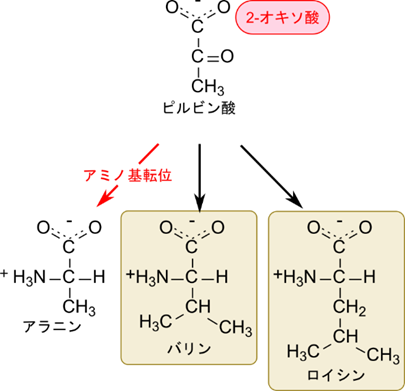

ピルビン酸から生成されるアミノ酸はアラニン、バリン、ロイシンです。これらの生合成経路はアラニンの生合成経路とバリン・ロイシンの生合成経路に分けて理解しましょう(図1)。

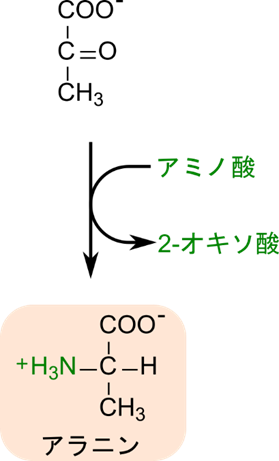

アラニンの生合成経路は単純で、ピルビン酸は 2-オキソ酸でもあるのでアミノ基転位を受けてアラニンに変換されます(図2)。

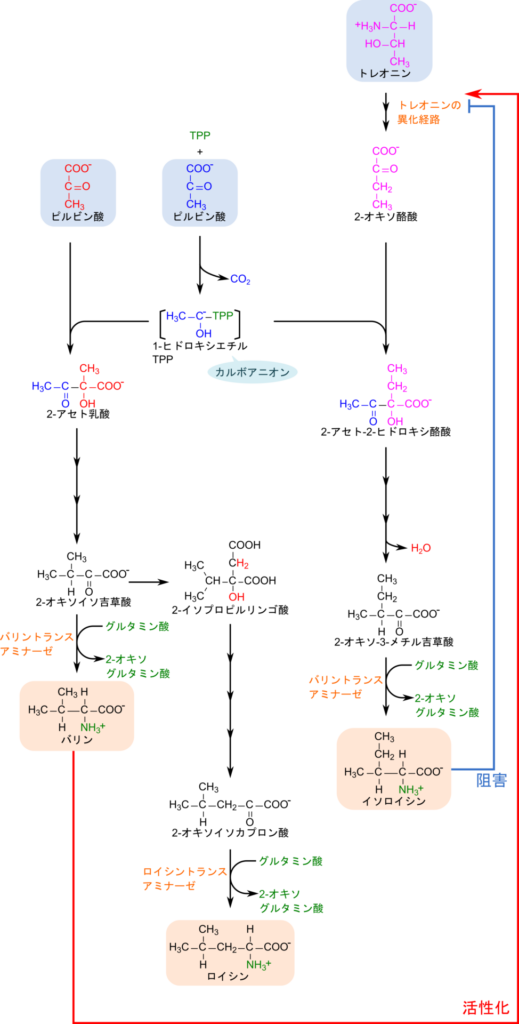

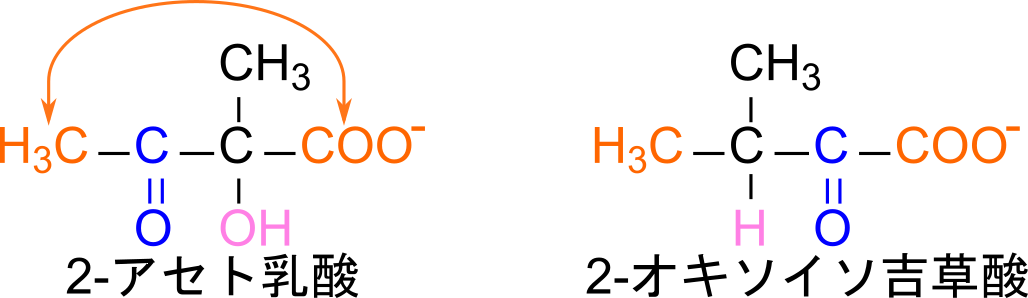

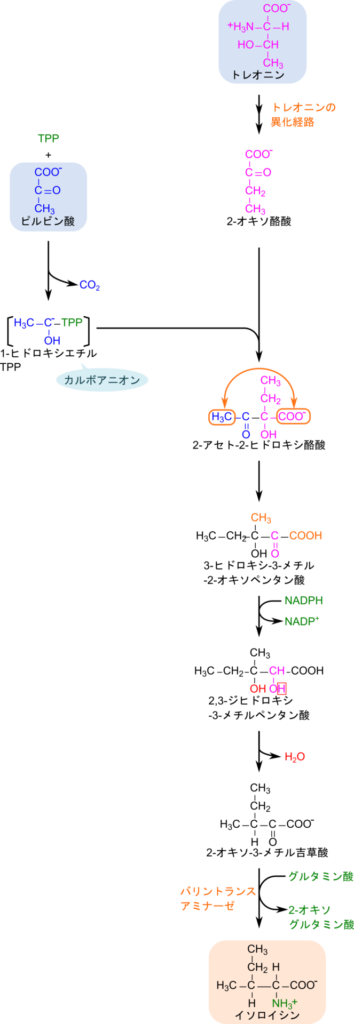

一方で、バリンとロイシンの生合成経路はピルビン酸がチアミン二リン酸(TPP)と会合して、1-ヒドロキシエチル TPP を生成することで始まります。1-ヒドロキシエチル TPP は水酸基が結合している炭素がマイナスに荷電したカルボアニオンであり、この負に荷電した炭素がピルビン酸のカルボニル基(C=O)を攻撃することで結合し、ピルビン酸と会合します。この反応はイソロイシンの生合成と深く関連しています。1-ヒドロキシエチル TPP との会合はトレオニンに由来する 2-オキソ酪酸に対しても起こります。このことは 1-ヒドロキシエチル TPP をピルビン酸が受け取るか 2-オキソ酪酸が受け取るかによって生合成経路の行先が決まることを意味しています(図3)。

- 1-ヒドロキシエチル TPP を:

- ピルビン酸が受け取る→バリン・ロイシンの生合成経路へ

- 2-オキソ酪酸が受け取る→イソロイシンの生合成経路へ

ところで、この行先を決定するものは何でしょうか?トレオニンから 2-オキソ酪酸の反応を触媒するトレオニンデヒドラターゼという酵素はアロステリック酵素(アロステリック酵素についてはこちらで解説しています)です。アロステリック酵素は基質以外の因子(エフェクター)が結合できる部位を持っており、エフェクターが結合することで酵素の活性が促進されたり抑制されたりします。トレオニンデヒドラターゼはイソロイシンにより阻害を受け、バリンにより活性化されます。イソロイシンが多量にある場合には、トレオニンデヒドラターゼとイソロイシンが結合して 2-オキソ酪酸の生成速度が低下して 2-オキソ酪酸濃度が低下し、1-ヒドロキシエチル TPP と 2-オキソ酪酸の会合が起こりにくくなります。その結果、イソロイシンの合成速度は低下します。一方で、バリンが多量にある場合には、トレオニンデヒドラターゼとバリンが結合し、2-オキソ酪酸の合成速度が増大し、2-オキソ酪酸濃度が上昇します。結果、1-ヒドロキシエチル TPP と 2-オキソ酪酸の会合が優先的に起こるようになり、バリン・ロイシンの生合成経路よりもイソロイシンの生合成経路が優先されることになります。このようにして、バリン・ロイシンの生合成とイソロイシンの生合成はバランスが保たれています(図3)。

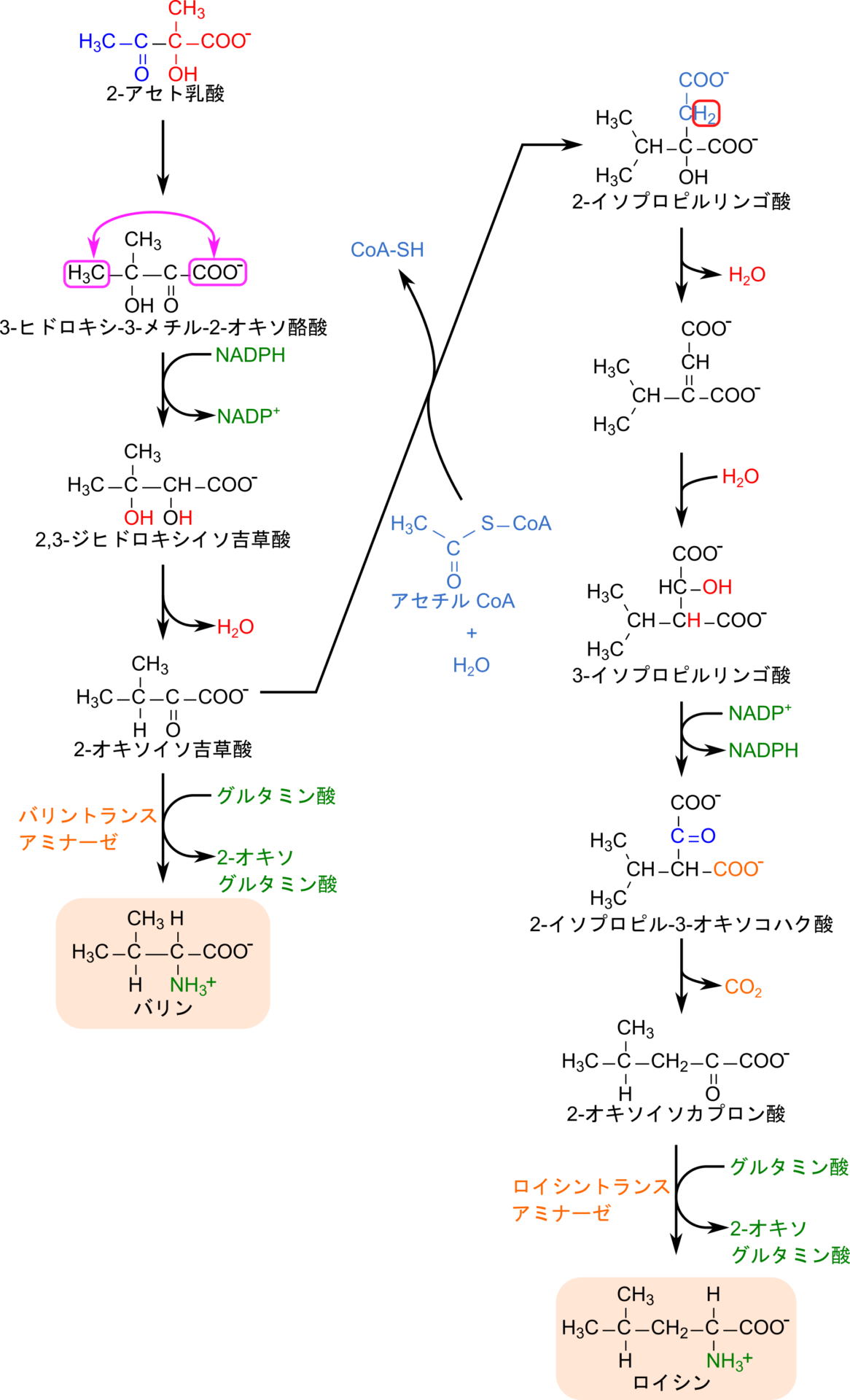

さらに、2-オキソイソ吉草酸はバリン生成の一段階前の中間体ですが、アミノ基が転位されることでバリンが合成されます。一方で、水が付加されて、2-イソプロピルリンゴ酸が生成されるとロイシンの生合成経路に向かいます。

※イソロイシンはトレオニンから合成されますが、トレオニンはオキサロ酢酸から生成されるため、イソロイシンは一般的にはオキサロ酢酸から生成されると解釈されます。ただし、実際にはオキサロ酢酸とピルビン酸から合成されるアミノ酸です。

ピルビン酸から合成されるアミノ酸生合成経路 各論

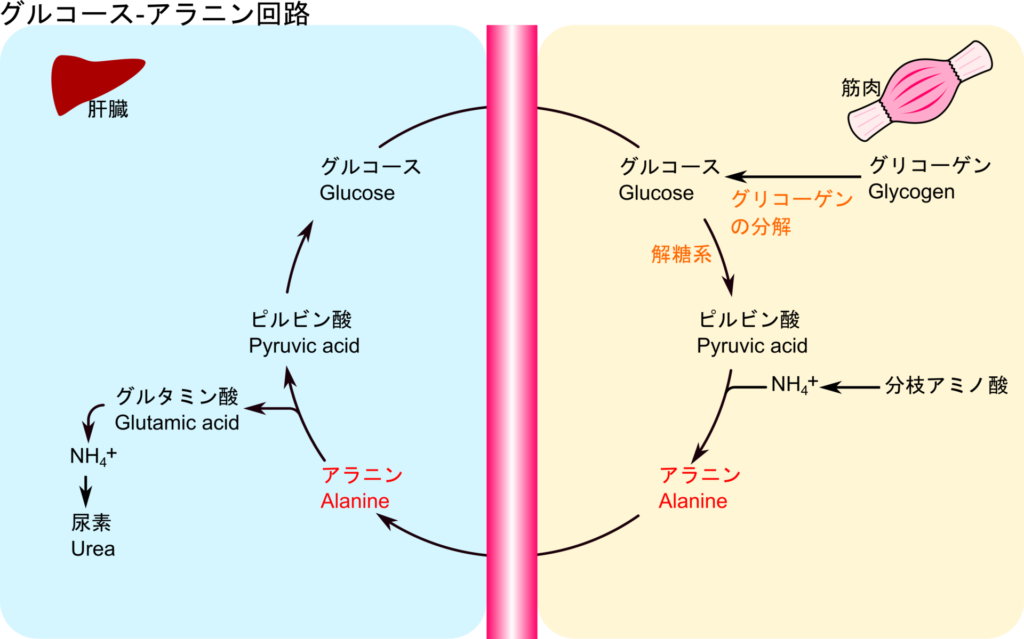

アラニンの生合成経路について

アラニンの生合成経路はとても単純で、ピルビン酸にアミノ基が転位されることで生成されます。ところで、アラニンの生合成にはアラニンの供給以外にも重要な意味があります。それがグルコースアラニン回路です。この回路についての詳細は別の機会に解説しようと思いますが、ここでは簡単に解説します。筋肉では飢餓状態や長時間の運動時などの条件下に置かれるとエネルギー源の糖が不足します。それでもエネルギーを供給しないといけません。そこで、アミノ酸を代替のエネルギー源として使用する場合があります。これらの反応はアミノ酸からアミノ基をアンモニアとして遊離させることで解糖系や TCA 回路の中間体を供給することで行われます(各種アミノ酸はTCA回路や解糖系の中間体から生成されます;詳細はこちら。したがって各種アミノ酸からアミノ基を除去すると TCA 回路や解糖系の中間体を得ることができます。これらの物質を利用してエネルギー代謝を行うわけです)。この時遊離するアンモニアが問題です。アンモニアは肝臓において無毒化されて尿素に変換され、排泄されます。ところが、筋肉ではアンモニアの無毒化はできませんし、毒性が高いためこのまま運搬するのは非常に危険です。そこで、ピルビン酸にアンモニアが付加されてアラニンとすることでアンモニアを安全に運搬し、肝臓でアミノ基が 2-オキソグルタル酸へ渡され、最終的に尿素へ変換されて排泄されます。このようにアラニンの合成は筋肉で不必要になったアンモニア(窒素)をグルコースアラニン回路を介して肝臓に運搬する最初の反応としての機能も持っています(図4)。

バリン及びロイシンの生合成について

バリンは 2-オキソイソ吉草酸がアミノ基転位を受けると合成されます。このため、バリンの生合成経路では 2-オキソイソ吉草酸を目指すことになります。ピルビン酸は炭素数が3ですが、2-オキソイソ吉草酸は炭素数が5であり、炭素が足りませんね。そこでピルビン酸とピルビン酸から誘導される 1-ヒドロキシエチル TPP と会合して、2-アセト乳酸となります。これにより、バリンの炭素骨格が得られます。ここで、2-アセト乳酸と 2-オキソイソ吉草酸を見比べてみましょう。2-アセト乳酸のメチル基とカルボキシル基を入れ替えて、水酸基をとると 2-オキソイソ吉草酸になることがわかります。このことをイメージして以降の経路を見ていきましょう。

まず、メチル基とカルボキシル基が交換されて、3-ヒドロキシ-3-メチル-2-オキソ酪酸となります。あとは水酸基が除去できれば 2-オキソイソ吉草酸の構造になります。そこで、カルボニル基をいったん還元して水酸基とし、脱水することで、2-オキソイソ吉草酸が得られます。最後に、2-オキソイソ吉草酸がアミノ基転位を受けるとバリンに変換されます(図5)。一方で、アセチルCoA から CH2-COO– を受け取ると 2-イソプロピルリンゴ酸が生成されて、ロイシンの生合成経路に向かうことになります。では今度はロイシンの生合成経路についてみていきましょう。

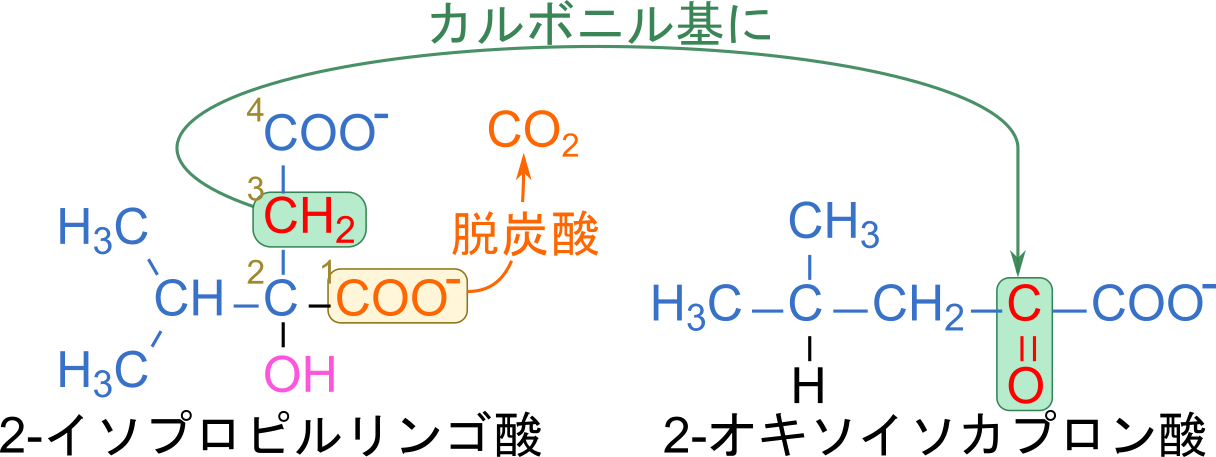

ロイシンの生合成経路でもバリン同様、目指すのはロイシンを脱アミノ化したオキソ酸である、2-オキソイソカプロン酸です。そこで、2-イソプロピルリンゴ酸と 2-オキソイソカプロン酸を見比べてみましょう。すると、3位の炭素がカルボニル基に変換され、1位のカルボキシル基と2位の水酸基が脱離すると 2-オキソイソカプロン酸の構造になることがわかると思います。このことをイメージして以下の解説を読んでください。

まずは、脱水により2 位の水酸基が脱離するとともに二重結合が形成されます。そこに水の付加反応が起こることで、3位の位置に水酸基が導入されます。さらに、酸化されると、水酸基はカルボニル基に変換されます。こうして 2位の水酸基が除去され、3位の位置にカルボニル基が導入されました。あとは、1位のカルボキシル基が炭酸として遊離すると、2-オキソイソカプロン酸が生成されます。最後に、アミノ基が転位されるとロイシンが生成されます(図5)。

トレオニンの生合成について

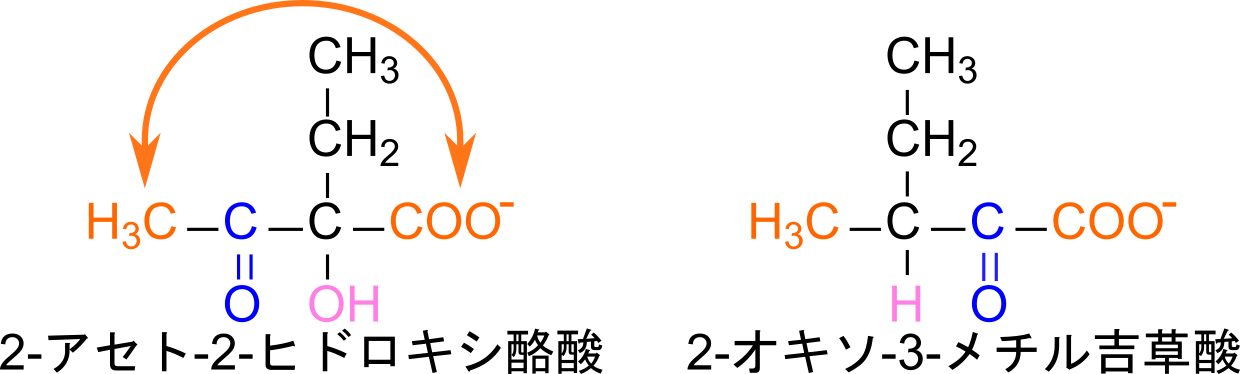

イソロイシンの生合成についても最終段階は 2-オキソ-3-メチル吉草酸がアミノ基転位を受けてイソロイシンに変換されます。ですので、2-オキソ-3-メチル吉草酸に向かって生合成経路が進行することになります。まず、トレオニンが脱アミノ化されて 2-オキソ酪酸が生成されます。2-オキソ酪酸は炭素数が4です。一方で2-オキソ-3-メチル吉草酸は炭素数が6であり、足りない炭素を供給しないといけません。そこで、1-ヒドロキシエチル TPP と会合して 2-アセト-2-ヒドロキシ酪酸が生成され、炭素骨格を与えます。ここで、2-アセト-2-ヒドロキシ酪酸と 2-オキソ-3-メチル吉草酸の構造を比較してみましょう。すると、メチル基とカルボキシル基を入れ替えて、2位の水酸基が脱離すると 2-オキソ-3-メチル吉草酸になることがわかります。このことをイメージして以降の生合成経路を見ていきましょう。

メチル基とカルボキシル基が入れ替わり、3-ヒドロキシ-3-メチル-2-オキソペンタン酸が生成されます。あとは3位の水酸基がなくなれば、 2-オキソ-3-メチル吉草酸になります。水酸基を除去するため、2位のカルボニル基をいったん還元して水酸基に変換し、その後脱水します。一連の反応により、3位の水酸基が脱離すると、2位の炭素がカルボニル基に変換されます。この結果、2-オキソ-3-メチル吉草酸が生成され、アミノ基転位を受けるとイソロイシンが生成されます(図5)。

今回は、ピルビン酸を出発点とするアミノ酸の生合成について紹介してきました。ピルビン酸という比較的単純な化合物から、アラニンのような単純なアミノ酸だけでなく、バリンやロイシン、イソロイシンのような複雑な側鎖を持つアミノ酸が合成される過程には、生体内における巧妙な設計を垣間見ることができます。これらの生合成経路には、アロステリック酵素によるフィードバック制御のような生化学において重要な調節機構や、グルコースアラニン回路のような特徴的な代謝経路も含まれており、生化学の理解を深める上で非常に良い題材となっています。ぜひ本記事を活用し、理解をさらに深めてみてください。

参考文献

- 島原健三 (1991). 概説 生物化学. 三共出版. pp. 208-223

- Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Gregory J. Gatto Jr., Lubert Stryer著、入村達郎、岡山博人、清水孝雄、中野徹訳 (2018). ストライヤー生化学 第8版. 東京化学同人. pp.665-693

- D. Voet, J. G. Voet, C. W. Pratt 著、田宮信雄、八木達彦、遠藤斗志也、吉久徹訳 (2017) ボート 基礎生化学 第5版. 東京化学同人. pp.496-503

- KEGG PATHWAY DATABASE. 2025-03-03. https://www.genome.jp/kegg/pathway.html