脂肪酸は体内で最も効率よくエネルギーを生み出す燃料です。その秘密が、脂肪を燃やすプロセスともいえる「β酸化」。ミトコンドリアで炭素鎖を切り出し、アセチルCoAやNADHを生成してTCA回路や呼吸鎖へ直結、大量のATPを供給します。

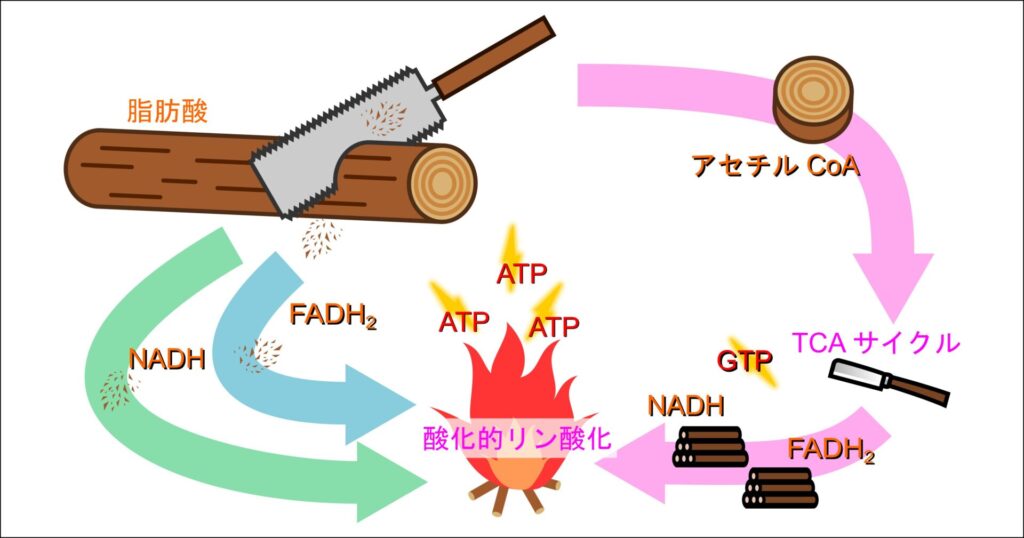

この過程は薪を一定の大きさに切り分けて薪に加工する工程に似ています。大きな薪では大きすぎて燃料としては効率が悪いのですが、小さい単位に切り分けて(アセチル CoA に切り分けて)適宜加工すると薪となって優れた燃料になります(NADH や FADH2 の生成)。また、アセチル CoA に切り分ける際にも NADH や FADH2 が生成されますが、切断時のおがくずを再利用するようなイメージでとらえられます。こうして産生された燃料たちは酸化的リン酸化で燃やされてエネルギー(ATP)に変換されます。本記事ではその仕組みとエネルギー収支を解き明かします。本記事ではその仕組みとエネルギー収支を解き明かします。

飽和脂肪酸のβ酸化

脂肪酸は二重結合が極端に少なく、酸素原子をあまり含まない極めて高度に還元された構造を持ちます。この事は、脂肪酸が酸化されることでエネルギーを生み出すことを意味しています。脂肪酸の酸化は炭素数や二重結合の有無によって代謝経路が異なります。まずは最も単純な炭素数が偶数の、二重結合を含まない飽和脂肪酸の場合について解説し、脂肪酸の酸化過程を確認していきます。

β 酸化の概要

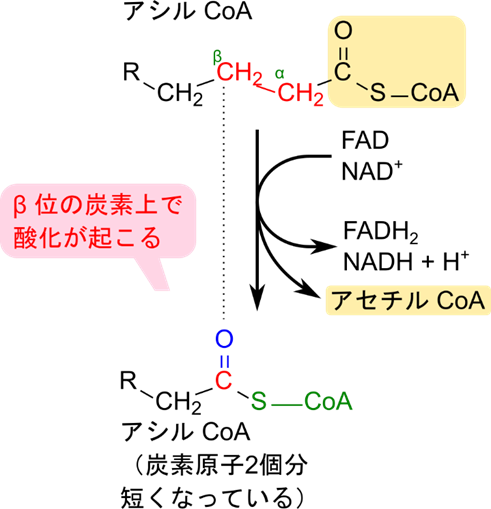

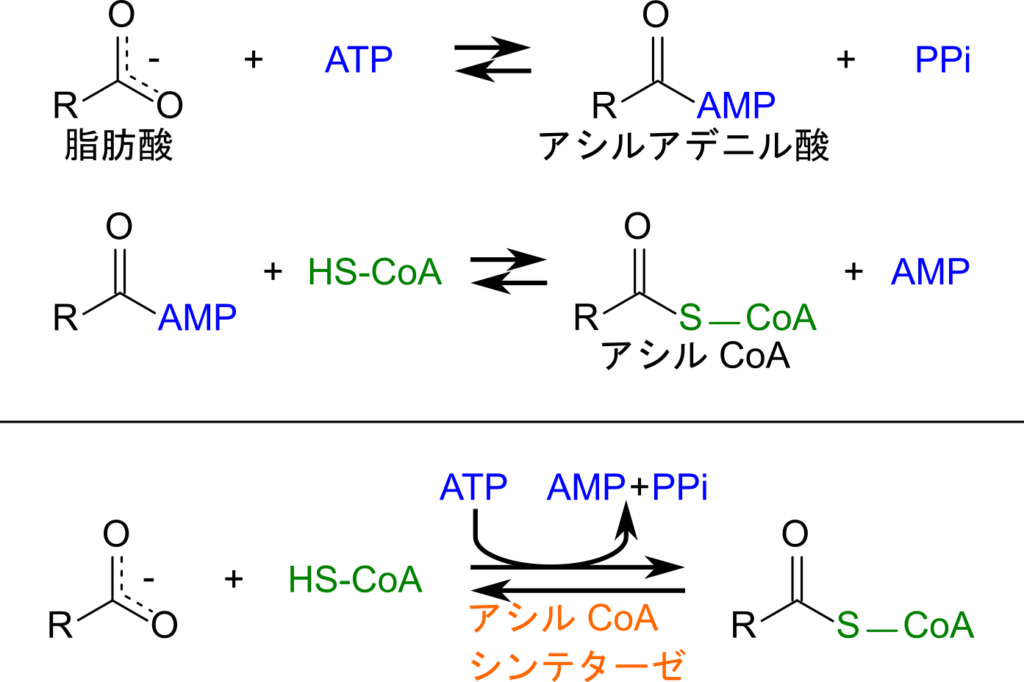

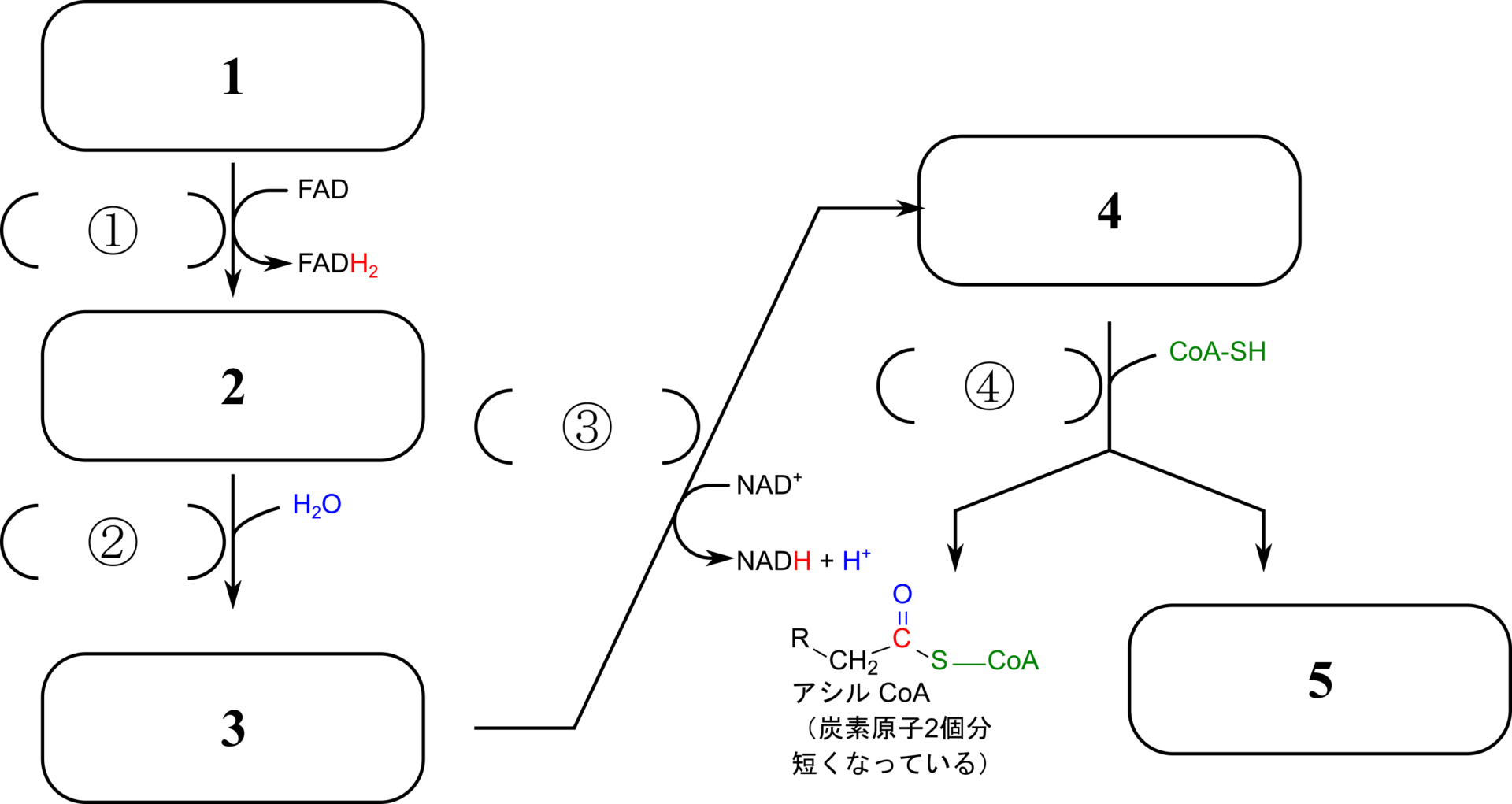

飽和脂肪酸の酸化はまず、脂肪酸に CoA が結合することで活性化されて始まります。この過程は、脂肪酸酸化の場であるミトコンドリアに運搬される過程で行われます。その後、四つのステップが1サイクルとなる過程で行われ、1サイクルが終わるとアセチル CoA を遊離させて、炭素鎖が炭素2個分短くなったアシル CoA を生成します。元のアシル CoA でみると β 位の炭素上で酸化が行われていることから、脂肪酸が酸化される過程を β 酸化(β-oxidation)といいます(図1)。次に具体的な反応メカニズムを見ていきましょう。

β 酸化の反応機序

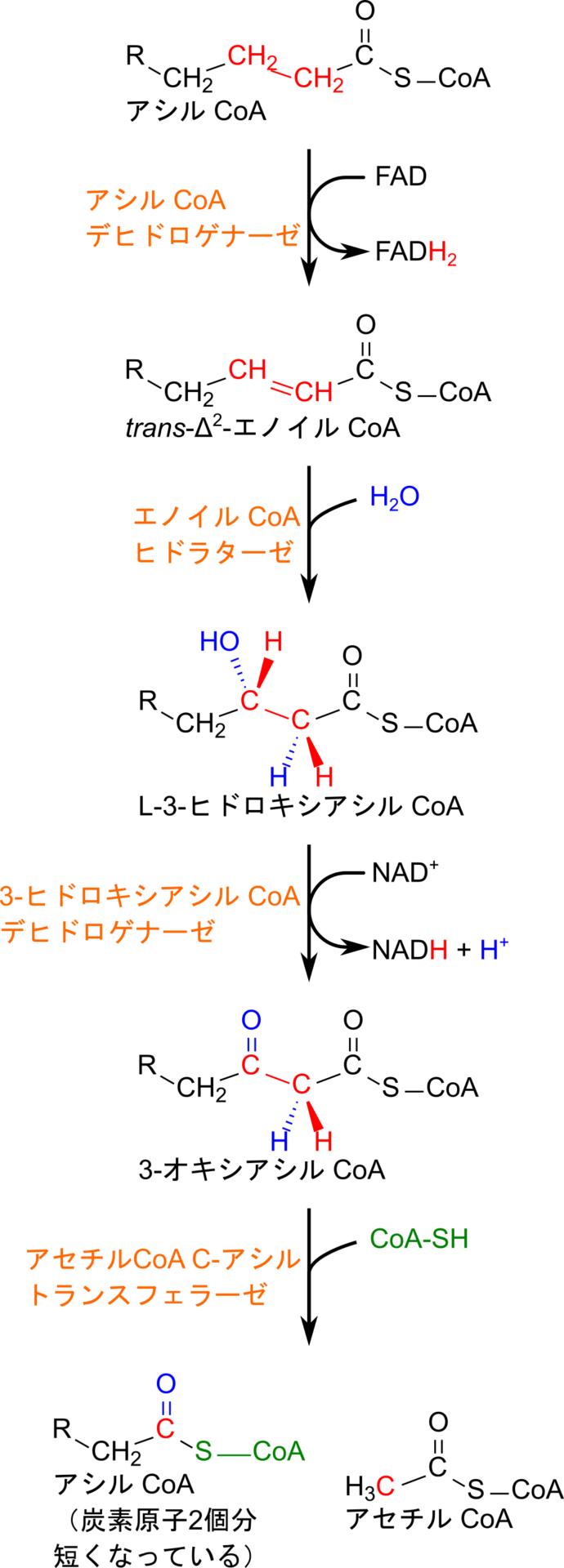

β 酸化の第一段階はアシル CoA デヒドロゲナーゼによる二重結合の導入から始まります。二重結合の導入では、FAD が補酵素として利用され、元の脂肪酸からプロトンを2つ抜き取って二重結合を残して(この過程は脱プロトン化の過程ですので酸化でもあります)、trans-Δ2-エノイル CoA を生成します(図2)。この分子にはエノイル構造が含まれ(-CH=CH-CO-)、CoA と結合していることから、エノイル CoA が基本的な骨格となります。さらに、二重結合を持ちますので、シス体とトランス体があり得ますが、この時はトランス体を生成しますので trans がついています。この点は不飽和脂肪酸の酸化で大事になってくるのできちんと押さえておいてください。Δ2 の部分は二重結合が入っている場所を表し、カルボキシル末端から2つ目と3つ目の炭素間に二重結合があることを意味します。数え方が α 位、β 位… の時と異なるので注意してください。

次に二重結合の位置に水を付加して L-3-ヒドロキシアシル CoA を生成します。この過程はエノイル CoA ヒドラターゼによって触媒されます(図2)。このときに導入される水酸基が後の過程の酸化を経てケト基を与えることになります。

さらに 3-ヒドロキシアシル CoA デヒドロゲナーゼの作用により、アルコールの酸化が起こり、3-オキシアシル CoA が生成されます(図2)。この過程が β 酸化の名前の所以となっています。この過程では NAD+ が補酵素として利用され、NADH + H+ が生成されます。

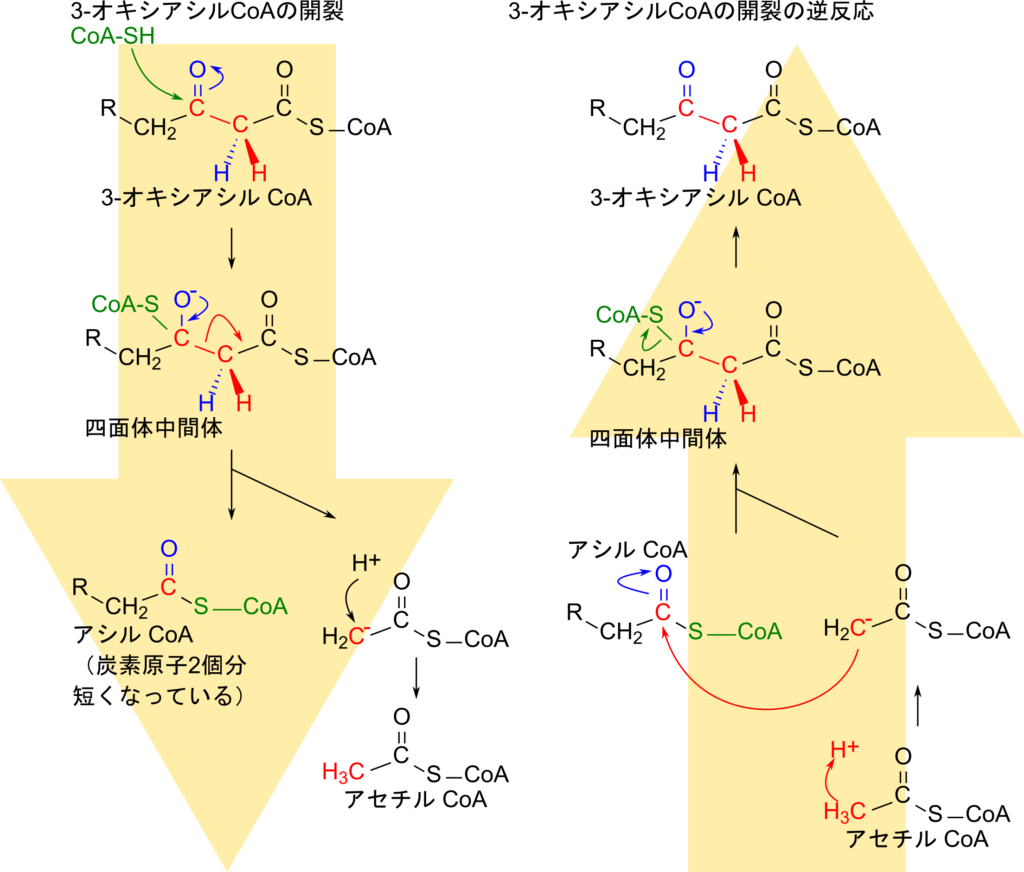

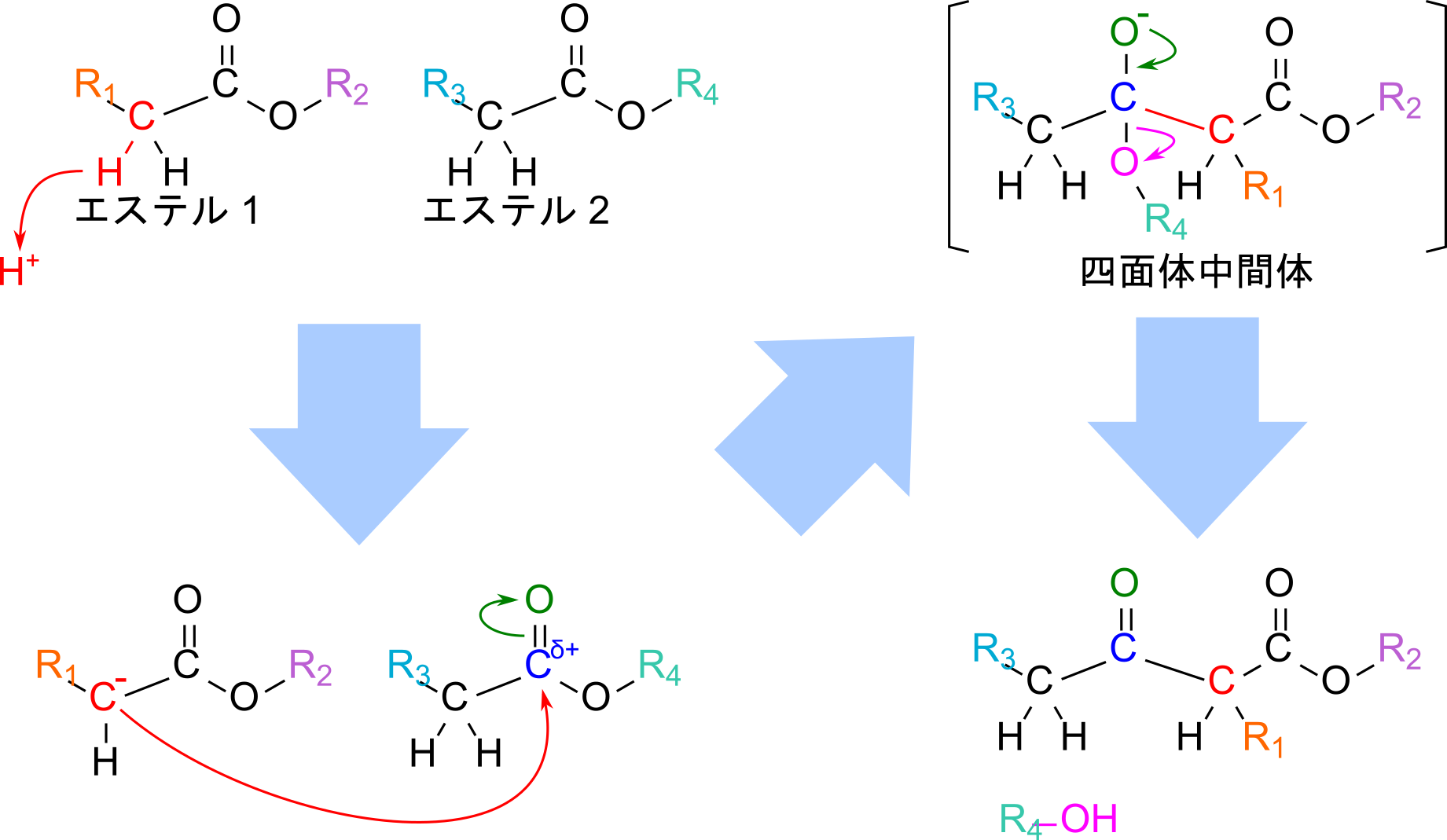

最後にアセチルCoA C-アシルトランスフェラーゼの作用により 3-オキシアシル CoA が開裂してアセチル CoA と炭素原子二つ分短くなったアシル CoA が生成されます(図2)。この過程はエステル(-COO-)やチオエステル(-COS-)の縮合反応であるクライゼン縮合※の逆反応として解釈されます。この反応では 3-オキシアシル CoA のケト基にCoA が求核付加して四面体中間体を経て開裂し、アセチル CoA とアシル CoA を生成します。一方でこの逆反応を見ると、アセチル CoA の α 炭素からプロトンが抜き取られて生成されたカルボアニオンがチオエステルの炭素に求核付加して四面体中間体を経て縮合反応が完了します。この過程を見比べると逆方向の反応であることとがわかるかと思います(図3)。

ここまでの過程において FADH2 や NADH が生成されます。これらの分子は呼吸鎖で ATP 産生に利用されます。さらに、β 酸化の結果生成されたアセチル CoA は TCA 回路で利用され、エネルギー代謝へ利用されます。このように、β 酸化は脂肪酸を酸化(分解)することで、 TCA 回路や呼吸鎖でエネルギー代謝に利用される燃料を生み出す役割を担っています。

※クライゼン縮合(Claisen condensation):

クライゼン縮合はエステル(-COO-)やチオエステル(-COS-)が縮合する反応です。クライゼン縮合ではエステルと隣接している炭素(α 炭素)からプロトンが抜き取られてエノラートイオンが生成されます。このエノラートイオンはもう一方のエステルに求核付加して四面体中間体を生成し、最後にアルコールが遊離して縮合反応が完了します。

FADH2 の再生とプロトンの汲出し

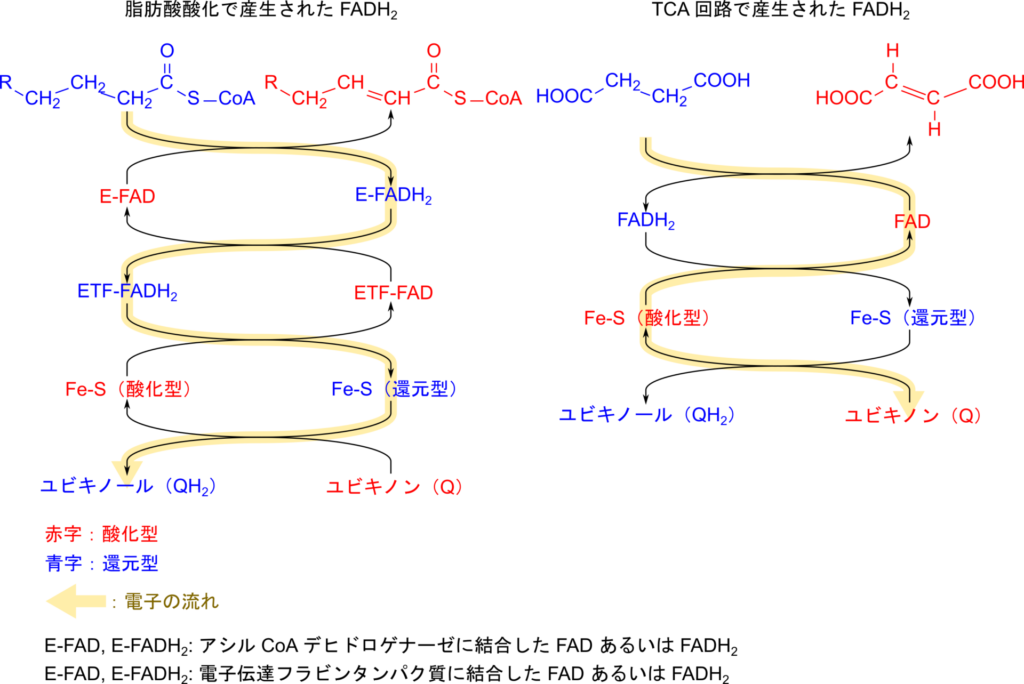

β 酸化により産生された FADH2 が処理される過程は TCA 回路から供給される FADH2 とは異なります。まずは、TCA から供給された FADH2 がどのように処理されるのかを簡単に見ていきましょう(詳細はこちら)。 TCA回路ではコハク酸の脱水素反応によりフマル酸を生成する際に FAD が利用されて FADH2 が生成されます。この分子は鉄硫黄複合体に電子を渡して、自身は酸化され FAD に再生されます。一方、鉄硫黄複合体を構成する鉄原子は Fe (Ⅱ) となり電子の受け皿として機能します。最後に電子をユビキノン(Q)に渡すと、ユビキノンはユビキノール(QH2)に変換され、プロトンの汲出しの際に電子供与体として利用されます(図4.右側)。

一方で、アシル CoA の酸化により渡された電子はアシル CoA デヒドロゲナーゼに結合している FAD(この後に出てくる FAD と混同しないように E-FAD と表記)に渡され、E-FADH2 が生成されます。この分子は電子伝達フラビンタンパク質(ETF)に結合している FAD(ETF-FAD と表記)に電子を渡して自身は E-FAD に再生されます。一方で、ETF-FAD は還元されてETF-FADH2 となりますが、ETF-FADH2 は鉄硫黄複合体(Fe-S 複合体)に電子を渡して自身は ETF-FAD に変換されます。鉄硫黄複合体を構成する鉄原子は Fe (Ⅱ) となり電子を受ける受け皿となります。最後に鉄硫黄複合体がユビキノンに電子を渡すと、ユビキノン(Q)はユビキノールへ還元されることになります。こうして産生されたユビキノールは電子伝達系の複合体Ⅲでプロトンの汲出しに利用されます(図4.左側)。

このように両経路でたどる経路は異なりますが、いずれの経路においてもプロトンの移動は伴いません。電子伝達系におけるエネルギー産生は汲出したプロトンの量に依存します。 ユビキノールの生成までにプロトンの移動がないということはいずれの経路をたどっても産生される ATP に違いはないことを意味します。なお、FADH2 の場合は一分子あたり 1.5ATP が生成されることになります。

β 酸化で得られるエネルギー

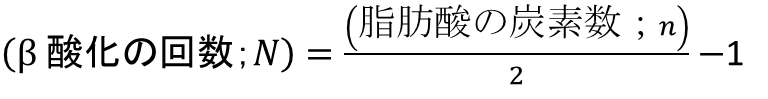

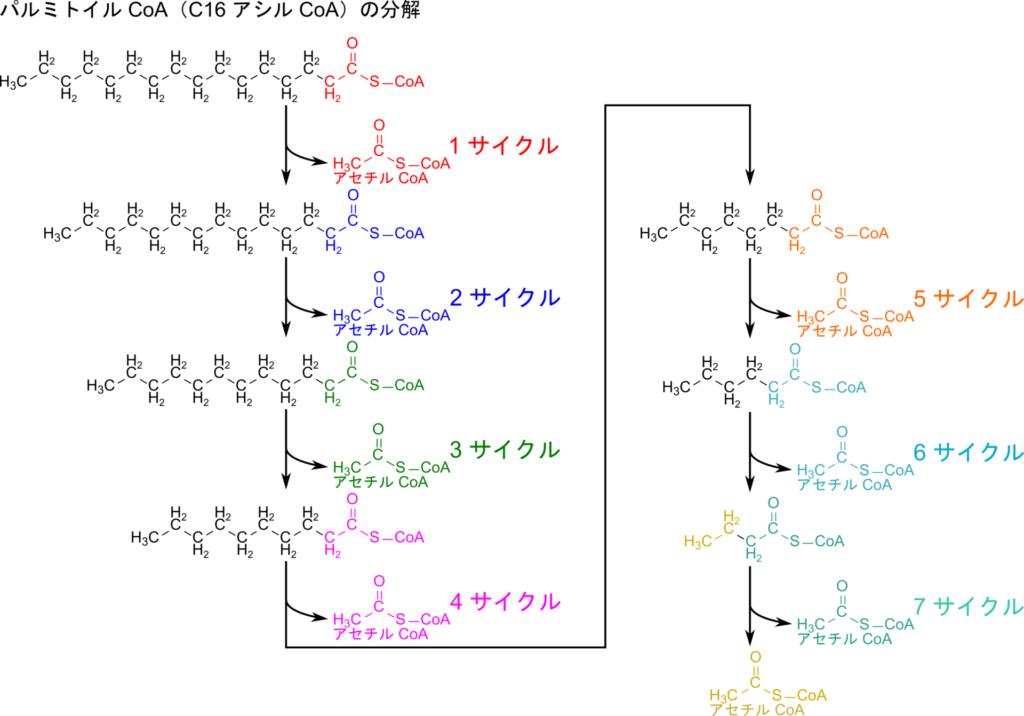

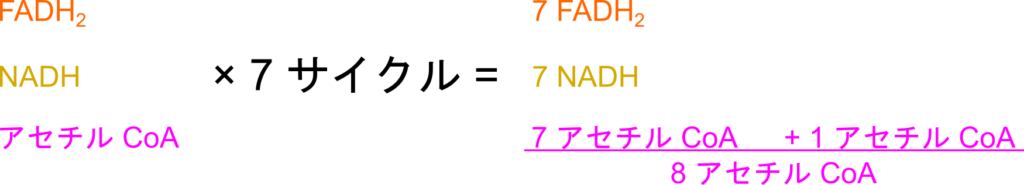

β 酸化で得られるエネルギーは処理される脂肪酸の長さに依存します。ここではパルミチン酸を例に見ていきましょう。パルミチン酸は CoA が付加されて活性化され、パルミトイル CoA になります。パルミトイル CoA のアシル基部分の炭素数は 16 です。ですので、このアシル CoA を処理するのに必要な β 酸化の回数は16/2=8 サイクル…と考えると間違えです。β 酸化により処理される過程を考えると、7 サイクル目が終わった段階で残ったアシル CoA はアセチル CoA となっています。したがって 8 サイクル目を行わずとも 8 個目のアセチル CoA は生成されてしまいますので、β 酸化の回数はこの 1 回分少なくなります(図5)。炭素数が偶数の飽和脂肪酸のアシル CoA の β 酸化の回数は計算方法を以下に示します。

この式に当てはめて考えるとパルミトイル CoA の場合、n=16 ですので 16/2 – 1 = 7 回となります。

次に、β 酸化一回あたりどれくらいの ATP が産生されるか計算します。まず、β 酸化一回で得られる分子を確認しましょう。β 酸化が1サイクル進むと FADH2、NADH、アセチル CoA がそれぞれ一分子ずつ産生されます。

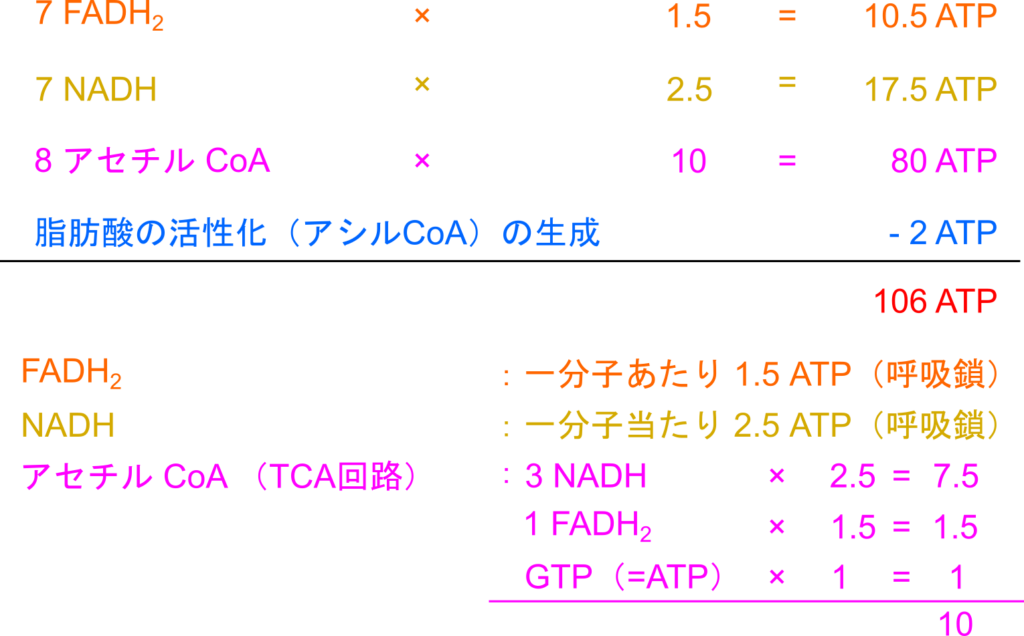

先ほど確認したようにパルミトイル CoA を処理する場合、β 酸化は 7 サイクル行われますから、 FADH2、NADH、アセチル CoA は全体でそれぞれ 7 分子ずつ産生されますね。ただし、7 回の β 酸化の結果、最後にアセチル CoA が残りますので、アセチル CoA の数は 7 + 1 = 8 分子となります。

各分子がどれくらいの ATP を産生するか見ていきます。NADH は呼吸鎖で処理されることで一分子あたり 2.5ATP を与えます。一方で FADH2 の場合は 1.5ATP を与えます。アセチル CoA は TCA 回路で処理されると一分子あたり 10ATP を与えます。また、脂肪酸をアシル CoA に変換する際に 2ATP を消費しているこのことに注意してください。

以上の内容を基に脂肪酸のβ酸化全体で産生される ATP を計算してみると、全体で 106 ATP となります(なお、FADH2 一分子当たり 2ATP、NADH 一分子当たり 3ATP としている教科書もあり、この場合は 129ATP となります)。解糖系では ATP、TCA 回路を組み合わせても 30ATP であることを考えると脂肪酸がいかに大きなエネルギーを蓄えているかわかりますね。

練習問題

問 1-1.図の1~5に当てはまる構造を以下から選べ

問 1-2.図の①~④に当てはまる酵素名を以下から選べ

ステアリン酸(C17H35COOH)一分子が β 酸化を受けた際に生成される ATP の分子数を答えよ。

ただし、FADH2、NADH が処理されるとそれぞれ 1.5 ATP 及び 2.5 ATP を産生するものとする。

脂肪酸のβ酸化は、単なる分解反応ではなく、生命活動を支える膨大なエネルギーの供給源です。反応機構を一歩ずつ追うことで、脂肪酸がいかに巧みにATPへ変換されているかが見えてきます。改めてこの流れを振り返れば、次に脂肪酸代謝を学ぶとき、より深い理解と発見が得られるでしょう。

参考文献

- 島原健三 (1991). 概説 生物化学. 三共出版. pp. 190-207

- Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Gregory J. Gatto Jr., Lubert Stryer著、入村達郎、岡山博人、清水孝雄、中野徹訳 (2018). ストライヤー生化学 第8版. 東京化学同人. pp. 597-632

- D. Voet, J. G. Voet, C. W. Pratt 著、田宮信雄、八木達彦、遠藤斗志也、吉久徹訳 (2017) ボート 基礎生化学 第5版. 東京化学同人. pp.440-476