アミノ酸は単なるタンパク質の材料ではありません。その分解産物が TCA 回路へとつながり、糖新生や窒素排泄に直結することをご存知でしょうか?本記事では、グルタミン酸を中継点としたアミノ酸異化の精緻な流れや、尿素回路との深い関連性を持つアスパラギン酸を中間体とするアスパラギンの異化経路を体系的に解説します。

Contents

α オキソ酸を生成するアミノ酸

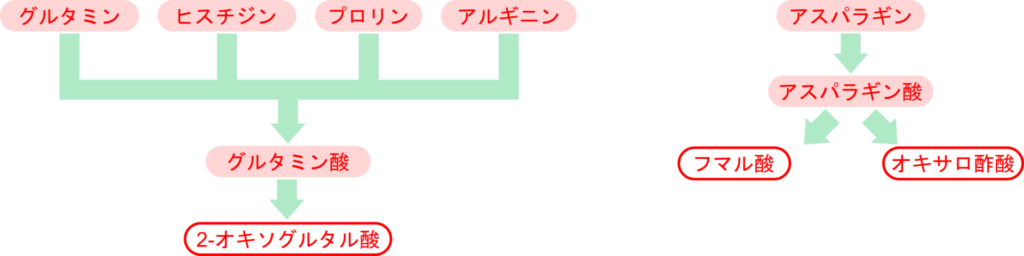

グルタミン、ヒスチジン、プロリン、アルギニンはグルタミン酸を中間体として生成したのち、脱アミノ化されて 2-オキソグルタル酸を生成します。2-オキソグルタル酸は TCA 回路の中間体で、最終的にはオキサロ酢酸に変換されますが、オキサロ酢酸は糖新生に利用されるので、これらのアミノ酸(もちろんグルタミン酸も含みます)は糖原生を示すことになります(図1)。

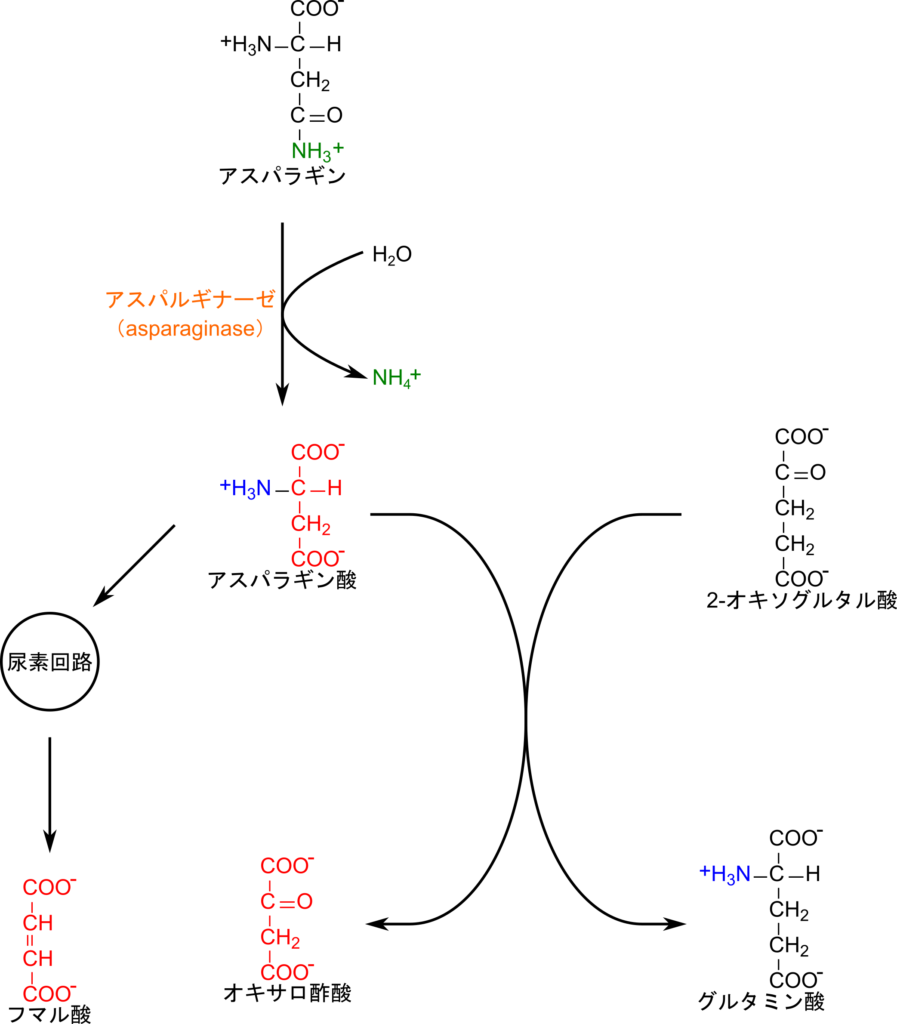

アスパラギンはアスパラギン酸に変換されたのち、脱アミノ化されるとオキサロ酢酸を与えます。一方で尿素回路による異化を受ける場合もあり、この場合はフマル酸に変換されます。これらの異化産物はいずれも 2-オキソグルタル酸と同様 TCA 回路の中間体ですので、最終的にはオキサロ酢酸に変換されますが、オキサロ酢酸は糖新生に利用されるので、これらのアミノ酸は糖原生を示すことになります(図1)。

2-オキソグルタル酸を異化産物とするアミノ酸の異化経路

グルタミンの異化経路

2-オキソグルタル酸を異化産物とするアミノ酸の異化経路で最も単純なものはグルタミンの側鎖のアミノ基がアンモニアとして遊離させられたことによりグルタミン酸が生成する反応です(図4)。この反応はアミノ基転位反応とは異なり、ピリドキサールリン酸(PLP)が関与する反応ではなく、アミド基(-CO-NH3+)の加水分解によるアンモニアの遊離ですので、注意してください。

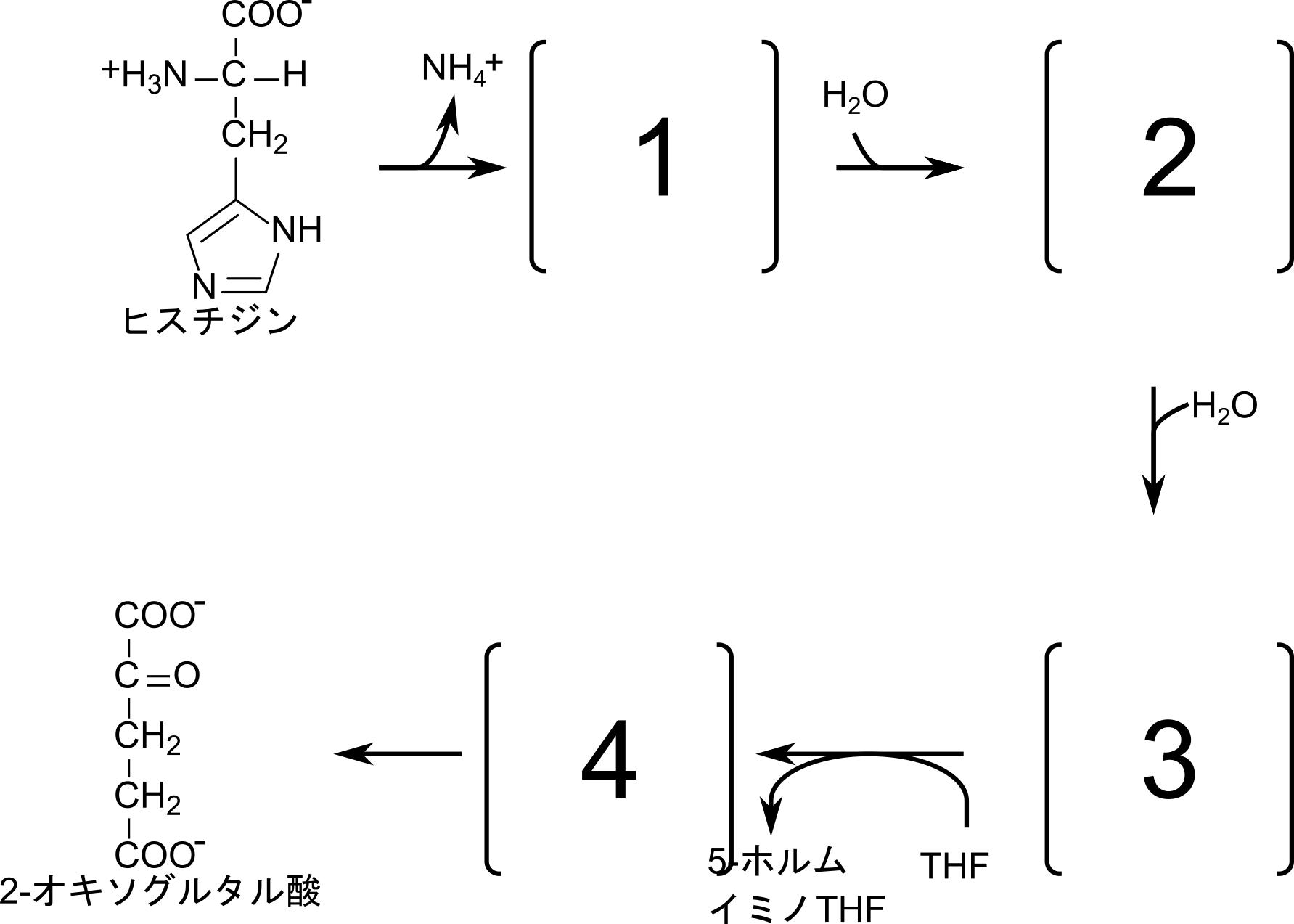

ヒスチジンの異化経路

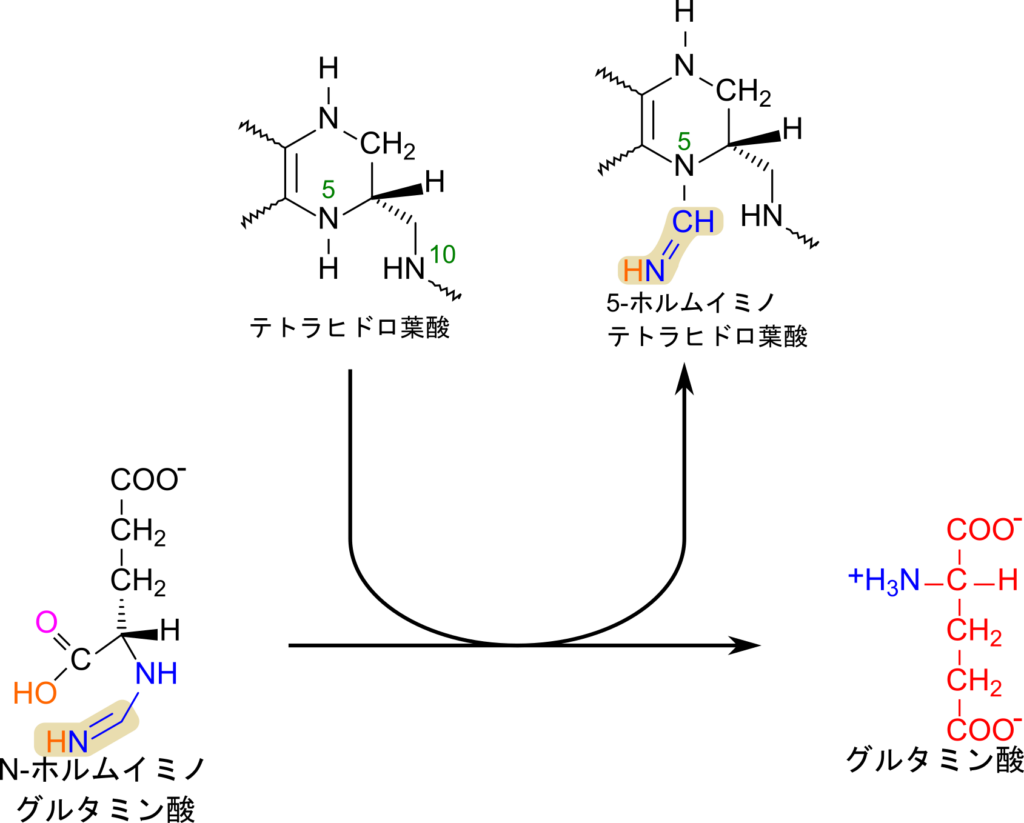

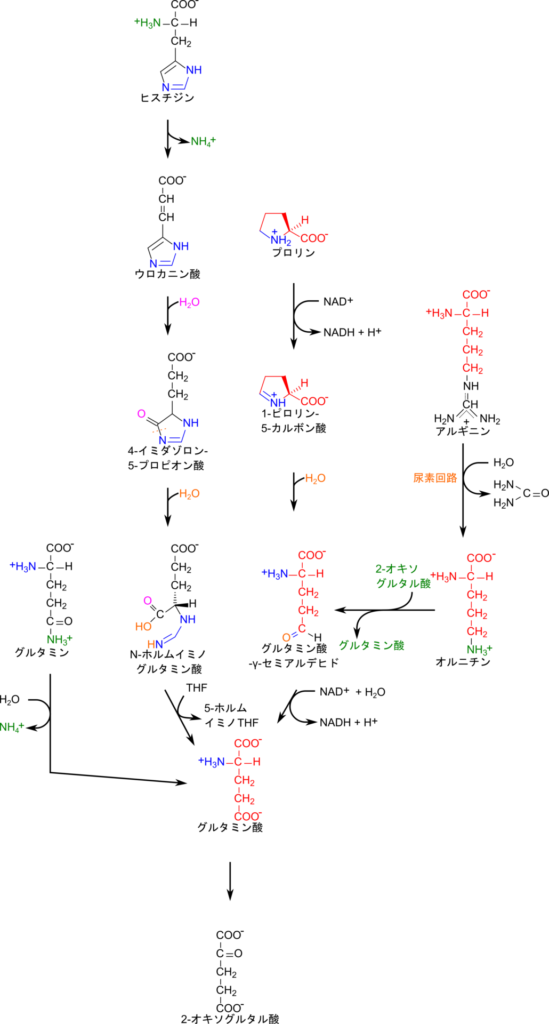

ヒスチジンの異化経路についてみていきましょう。ヒスチジンではまずアミノ基が脱離します。この反応も PLP を介したアミノ基転位反応ではありません。この反応を触媒する酵素はヒスチジンアンモニアリアーゼです。リアーゼは「基質から特定の原子団を「除去」して二重結合を生成」する酵素群を言いますね。したがって、この反応はアミノ基とプロトンをヒスチジンから抜き取って、二重結合を生成します。その結果ウロカニン酸を生成します。アミノ基が脱離する反応といえども、いつもアミノ基転位反応であるとは限らないので注意してください。その後、五員環に水が付加してカルボニル基が導入され、さらに加水分解を受けて -CO-N- 間の結合が開裂して開環します。その結果、側鎖の末端にホルムイミノ基(-C=NH)が生成されます。このホルムイミノ基がテトラヒドロ葉酸(Tetrahydrofolate; THF)に転位されてて THF は 5-ホルムイミノTHF に変換され、N-ホルムイミノグルタミン酸はグルタミン酸に変換されます(図2)。ここまでの過程を通じて、ヒスチジンの α 炭素に相当する炭素原子は、グルタミン酸では γ 位の炭素となり、逆にヒスチジンの側鎖の γ 炭素がグルタミン酸の α 炭素へと位置を変えるという、炭素骨格の再編成が生じます(図4を注意深く確認してください)。

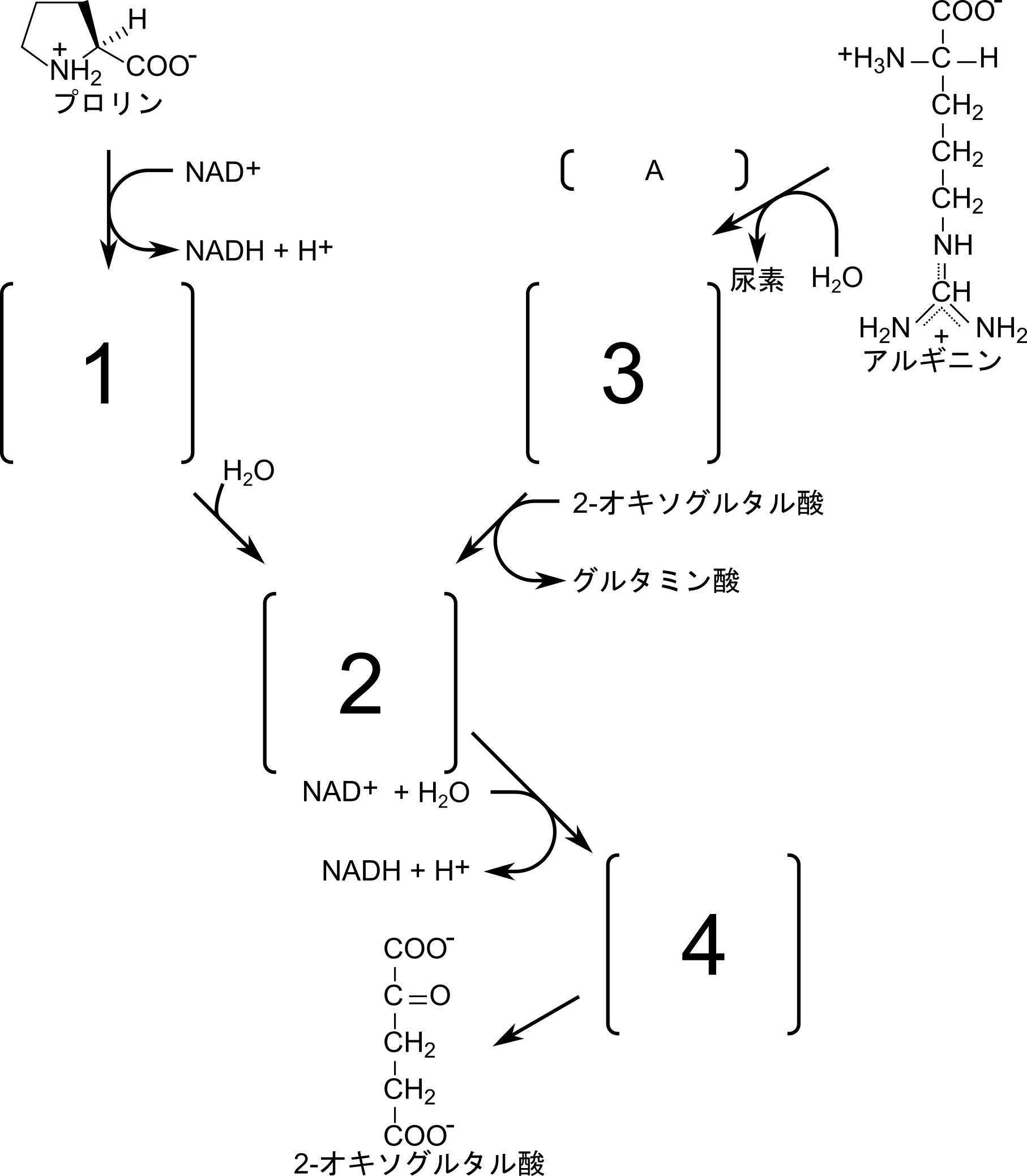

プロリンの異化経路

プロリンの異化経路では NAD+ による酸化を受けて脱水素化されてイミン(-N=C-)が形成されます。さらに、水が付加することで開環し、末端がホルミル基となります。その結果、グルタミン酸-γ-セミアルデヒドが生成され、さらに NAD+ による酸化を受けてホルミル基がカルボキシル基に変換されてグルタミン酸に変換されます(図4)。

アルギニンの異化経路

アルギニンの異化経路では末端のグアニジノ基(–NH–C(=NH)–NH2)が尿素として遊離します。この反応は尿素回路の最終段階に相当し、尿素とオルニチンが生成されます。窒素の異化を解説した記事(詳細はこちら)でも記載していますが、尿素は腎臓に運搬されたのちに排泄され、オルニチンはカルバモイルリン酸を受け取って新たな尿素回路へ進んでいきます。ところで、オルニチンが尿素回路に入っていかず、PLP に依存したアミノ基転位反応を受けて脱アミノ化されるとグルタミン酸-γ-セミアルデヒドとなり、最終的に NAD+ による酸化を受けてグルタミン酸に変換されます(図4)。

グルタミン酸の異化と脱アミノ化

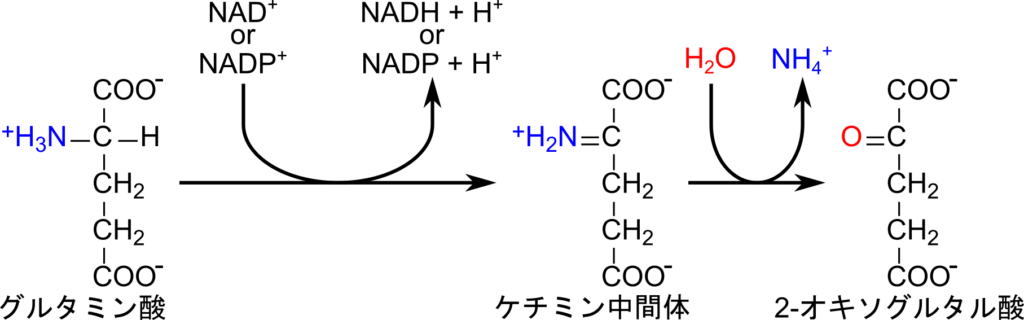

これらのアミノ酸はすべてグルタミン酸で合流します。グルタミン酸はグルタミン酸デヒドロゲナーゼにより触媒される反応で窒素原子をアンモニアとして遊離させます(図4)。この反応は NAD+ あるいは NADP+ の両方を補酵素として利用可能で、C-N 結合の脱水素により C=N を形成し、ケチミン中間体を生成します。この中間体は「ケチミン」と呼ばれますが、これはケトン(keto)に由来するカルボニル基がアミノ基と反応して形成されるイミンであるためです。今回の反応ではアミノ基が酸化されてイミンとなる過程を見ていますが、逆に見ればケトンが還元アミノ化される際に中間体となる構造でもあります。最後に、ケチミン中間体に水が付加することで 2-オキソグルタル酸が生成されます(図3)。

アスパラギンの異化経路

アスパラギンの異化経路では、まず側鎖のアミド基が加水分解を受けることでアンモニアを遊離させて、アスパラギン酸が生成されます。その後アスパラギン酸は 2-オキソグルタル酸にアミノ基を渡して、オキサロ酢酸に変換されます。この反応は PLP を利用したアミノ基転位反応です。この経路は極めて単純でわかりやすい経路かと思います。一方で、アスパラギン酸は尿素回路を介してフマル酸を生成します。反応は後程、尿素回路についてみる際に確認してみましょう。このように、アスパラギン酸は異化産物としてフマル酸とオキサロ酢酸を生成するというわけではなく、オキサロ酢酸を供給する経路とフマル酸を与える経路が存在します(図5)。

尿素回路によるアスパラギン酸とアルギニンの異化

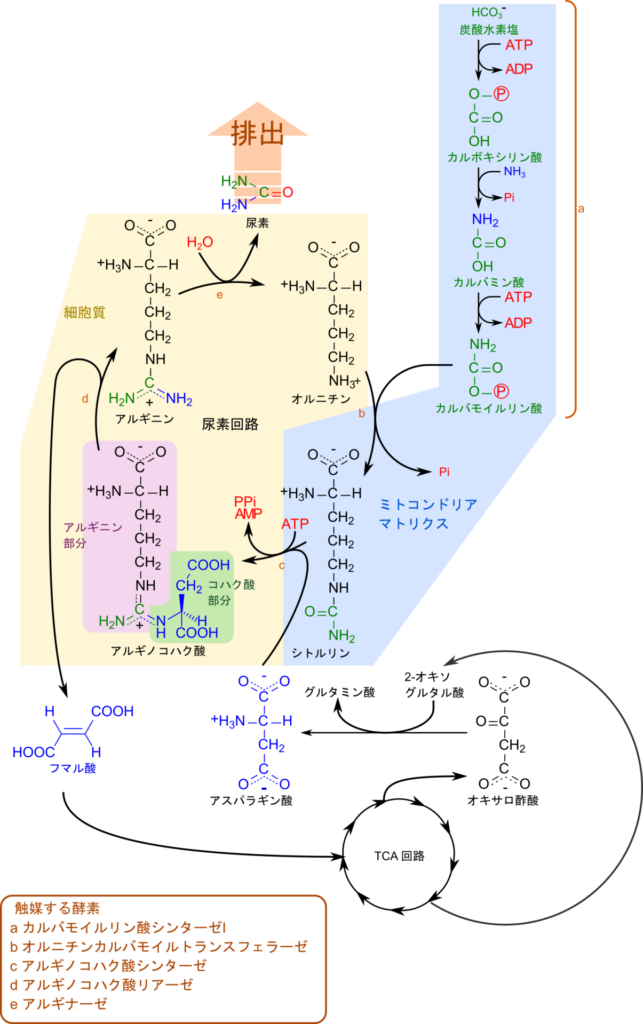

前の項目でアルギニンから尿素が遊離することやアスパラギン酸がフマル酸を生成することを解説しました。これらの反応は尿素回路と深く関連しています。そこで、尿素回路の概要を確認するとともに関連させながら見ていきましょう。

尿素回路の概要

尿素回路についてはアミノ基の排泄について解説した記事でも紹介していますので、ぜひそちらも合わせて参照してください(詳細はこちら)。カルバモイルリン酸はアンモニアと炭酸水素塩、ATPを利用して合成されますが、尿素回路ではオルニチンがカルバモイルリン酸を受け取ります。生成されたシトルリンがアスパラギン酸と縮合することでアルギノコハク酸となります。この分子の構造的は、アルギニンの前駆体となる部分と、TCA回路へ入るフマル酸部分を含んでいます。さらにコハク酸部分がフマル酸として遊離するとアルギニンとフマル酸が生成され、アルギニンの側鎖末端のグアニジノ基(–NH–C(=NH)–NH2)が尿素として遊離すると、尿素は腎臓に運搬されて最終的に尿として排泄されます。一方で、アルギニンはオルニチンへと変換されて回路が完成します。こうして、有害なアンモニアは安全に排泄されます。

アミノ酸異化と尿素回路

さて、尿素回路の最終段階ではアルギニンがオルニチンへと変換されています。この変換は尿素回路の一部であると同時にアルギニンの異化経路の第一段階としての側面もあります。このようにアルギニンはアミノ酸異化とアミノ基の排泄の結節点ともいえる物質です。一方で、アスパラギン酸も特殊です。アスパラギン酸はシトルリンと会合することで尿素回路においてアミノ基を供与する役割を担い、その後、フマル酸として遊離され、異化されます。このように、尿素回路は単なる窒素排泄のための経路というだけでなく、アミノ酸異化とも深く関連している経路です。

練習問題

問1:図の1~4に当てはまる分子を、下のタイルから選び、それぞれの枠にタップまたはクリックで配置してください。

問2:図の1~4に当てはまる分子を、下のタイルから選んで、各枠にタップまたはクリックで配置してください。

アミノ酸の異化は、単なる分解ではなく、エネルギー代謝・糖新生・窒素排泄を結ぶ動的なネットワークの一部です。なかでもグルタミン酸は多くのアミノ酸代謝の中継点として機能し、アスパラギン酸もまた尿素回路を通じて代謝全体に関与しています。こうした経路をたどることで、私たちの身体がいかに精緻に代謝を調整しているかが見えてきます。このように、アミノ酸の“その先”を知ることは、生命活動の設計図を読み解く鍵でもあるのです。本記事がその一助となれば幸いです。

参考文献

- Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Gregory J. Gatto Jr., Lubert Stryer著、入村達郎、岡山博人、清水孝雄、中野徹訳 (2018). ストライヤー生化学 第8版. 東京化学同人. pp.633-662, pp.597-632

- D. Voet, J. G. Voet, C. W. Pratt 著、田宮信雄、八木達彦、遠藤斗志也、吉久徹訳 (2017) ボート 基礎生化学 第5版. 東京化学同人. pp.477-513

- 島原健三 (1991). 概説 生物化学. 三共出版. pp. 208-223

- KEGG PATHWAY DATABASE. 2025-03-03. https://www.genome.jp/kegg/pathway.html